観葉植物として人気のパキラですが、その野生での姿を想像したことはありますか。

多くの人が室内で楽しむコンパクトな姿とは異なり、野生のパキラは驚くほど雄大に成長します。

この記事では、パキラはどこに生息していますか?という基本的な疑問から、パキラは現地ではどこに生息していますか?といった、より具体的な生育環境まで深掘りします。

また、パキラをほったらかしにしておくとどうなるのか、といった管理に関する不安にもお答えします。

さらに、同じく人気の観葉植物であるサンスベリアの自生地や、そのサンスベリアの自生環境と比較することで、植物が本来持つたくましさへの理解を深めていきます。

室内での姿からは想像もつかない、野生のパキラの魅力と生命力に迫ります。

- 野生のパキラが持つ本来の大きさと特徴

- パキラが自生する中南米の具体的な環境

- 観賞用パキラと野生種との根本的な違い

- 野生環境に近い条件で健康に育てるための秘訣

パキラの野生での驚くべき生態

- パキラはどこに生息していますか?

- パキラは現地ではどこに生息していますか?

- 野生のパキラは20mの巨木になる

- 水没にも耐える驚異的な生命力

- 観賞用とは違う根元が太くなる性質

パキラはどこに生息していますか?

観葉植物として世界中で親しまれているパキラですが、その故郷は日本から遠く離れた場所にあります。

パキラの原産地は、主にメキシコから中南米にかけての熱帯地域です。

この地域は年間を通して気温が高く、湿度も高い熱帯雨林気候が特徴です。

私たちが室内でパキラを育てる際に、冬の寒さに注意し、葉の乾燥を防ぐために霧吹きを推奨されるのは、このような本来の生育環境に由来します。

したがって、パキラが健康に育つためには、そのルーツである熱帯アメリカの環境を理解し、できるだけそれに近い条件を整えてあげることが考えられます。

高温多湿を好む性質を知ることで、日々の管理方法もおのずと見えてくるはずです。

パキラは現地ではどこに生息していますか?

パキラが中南米の熱帯地域に生息していることは前述の通りですが、現地では具体的にどのような場所に自生しているのでしょうか。

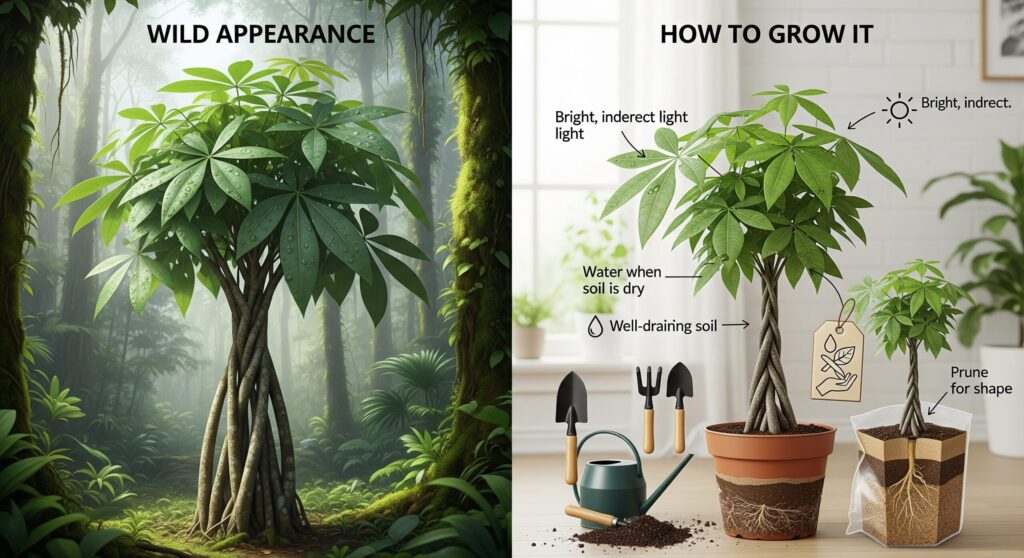

野生のパキラが好むのは、主に日当たりの良い河岸や湿地帯です。

熱帯の強い日差しを受けながらも、周辺には他の木々が生い茂り、適度な木漏れ日ができるような環境で生育しています。

このため、パキラは明るい場所を好む一方で、日本の真夏のような強すぎる直射日光は葉焼けの原因となるため苦手です。

室内で育てる際は、レースのカーテン越しのような柔らかな光が当たる場所が最適とされます。

また、河岸に自生することから、雨季には根元が水に浸かるような環境にも適応しています。

この驚くべき耐水性が、パキラの生命力の強さを物語っています。

野生のパキラは20mの巨木になる

日本で一般的に見かけるパキラは、卓上サイズの小さなものから、大きくても2m程度のものがほとんどです。

しかし、これはあくまで観賞用として人の手によって管理されたサイズであり、本来の姿ではありません。

原産地の自然環境で育った野生のパキラは、なんと高さ20mにも達する常緑高木へと成長します。

太い幹が天に向かってまっすぐに伸び、その頂点から手のひらを広げたような形の葉(掌状葉)を豊かに茂らせる姿は、観葉植物としてのイメージを覆すほどの迫力があります。

この事実を知ると、室内の小さな鉢で健気に育つパキラが、実はとてつもないポテンシャルを秘めていることがわかります。

その生命力に敬意を払いながら育てていきたいものです。

水没にも耐える驚異的な生命力

野生のパキラが自生する環境の一つに河岸がありますが、熱帯地域の雨季には川が増水し、周辺一帯が水没することも珍しくありません。

驚くべきことに、パキラはそのような過酷な環境でも根腐れを起こさず、生き抜くことができます。

この並外れた耐水性は、パキラが持つ大きな特徴の一つです。

この性質があるからこそ、土を使わないハイドロカルチャー(水耕栽培)のような育て方にも適応できるのです。

ただし、この耐水性はあくまで「水の流れがある」もしくは「一時的な水没」に対する強さです。

鉢植えで育てる場合、受け皿に常に水が溜まっているような状態は、根が呼吸できなくなり根腐れの原因となります。

野生環境と栽培環境の違いを理解し、水の与え方には注意を払うことが大切です。

観賞用とは違う根元が太くなる性質

観葉植物として流通しているパキラの中には、幹の根元がぷっくりと徳利のように膨らんだものがあります。

これは「実生(みしょう)」、つまり種から育てられたパキラだけに見られる特徴です。

野生のパキラは種子で繁殖するため、成長するにつれて幹の根元が肥大化していきます。

これは、厳しい自然環境で体を支え、水分や養分を蓄えるための知恵と考えられます。

一方、日本で多く流通している幹が編み込まれたパキラや、細い幹のものは「挿し木」で増やされたものです。

挿し木で育てた株は、時間が経っても根元が太くなることはありません。

どちらが良いというわけではありませんが、より野性的でたくましい姿を求めるのであれば、実生のパキラを選ぶのがおすすめです。

野生のパキラと観賞用のパキラの比較

| 特徴 | 野生のパキラ(実生) | 観賞用のパキラ(主に挿し木) |

| 最大樹高 | 約20mに達する | 室内管理で最大2m程度 |

| 幹の形状 | 1本の太い幹で、根元が肥大化する | 編み込みや複数の細い幹、根元は太くならない |

| 繁殖方法 | 種子(実生) | 挿し木が一般的 |

| 開花・結実 | 5年~10年で開花・結実の可能性あり | 基本的に開花・結実しない |

| 原産地 | 中南米の熱帯雨林 | 栽培品種 |

パキラを野生に近い環境で育てるコツ

- パキラをほったらかしにしておくとどうなる?

- サンスベリアの自生地との環境比較

- サンスベリアの自生環境から学ぶこと

- 種から育てると花を咲かせる可能性

- 果実は食用として扱われる地域もある

- まとめ:パキラの野生の姿と育て方

パキラをほったらかしにしておくとどうなる?

生命力が強く育てやすいと言われるパキラですが、完全にほったらかしにしておくと、さすがに元気をなくしてしまいます。

特に室内で管理している場合は、いくつかの問題が発生する可能性があります。

まず、水やりを長期間怠ると、水分不足で葉がしおれたり、黄色く変色して落葉したりします。

パキラは乾燥には比較的強いものの、限界を超えると枯れてしまいます。

逆に、水のやりすぎや受け皿に水を溜めたままにすると、根が呼吸できなくなり根腐れを起こす原因となります。

また、日照不足も問題です。

耐陰性があるためすぐに枯れることはありませんが、暗い場所に長期間置くと、葉の色が薄くなったり、茎が間延びしてひょろひょろとした弱い株になってしまいます。

要するに、パキラの強健さに甘えず、その性質を理解した上で、最低限の水やりや日光浴といったお世話をしてあげることが、健康な状態を維持する鍵となります。

サンスベリアの自生地との環境比較

植物の育て方のヒントは、その自生地の環境に隠されています。

ここで、同じく人気の観葉植物であるサンスベリアの自生地と比較してみましょう。

パキラが中南米の湿度の高い河岸に自生するのに対し、サンスベピアの原産地はアフリカの乾燥地帯です。

サンスベリアの自生地は、年間を通して雨が少なく、強い日差しと乾燥した空気が特徴のサバンナ気候や砂漠気候の地域です。

このように、両者は「暑さに強い」という共通点はあるものの、水分に対する要求量が全く異なります。

パキラが高い湿度と豊富な水を好むのに対し、サンスベリアは乾燥を好み、水のやりすぎが最も一般的な失敗原因です。

この違いを理解することが、それぞれの植物を上手に育てるための第一歩と言えます。

サンスベリアの自生環境から学ぶこと

前述の通り、サンスベリアの自生環境は乾燥した厳しい場所です。

この環境に適応するため、サンスベリアは肉厚な葉の中に水分を蓄える能力を発達させました。

これが、サンスベリアが乾燥に非常に強く、水やりの頻度が少なくて済む理由です。

このサンスベリアの自生環境から学べるのは、植物の見た目や性質が、その故郷の環境に深く根ざしているという事実です。

パキラに話を戻すと、そのしなやかで大きな葉や、水に強い性質は、熱帯雨林の多湿な環境や、河岸という生育場所に適応した結果です。

サンスベリアのように全く異なる環境で生きる植物と比較することで、パキラがなぜそのような性質を持つのか、より深く理解できるのではないでしょうか。

種から育てると花を咲かせる可能性

パキラは花を咲かせる植物ですが、日本でその花を見る機会はほとんどありません。

なぜなら、花を咲かせるのは、種から育てられた「実生株」に限られ、かつ、開花までには5年から10年という長い歳月が必要だからです。

パキラの花は、白やクリーム色の細長い雄しべが放射状に広がる、線香花火のような美しい形をしています。

開花は夜で、翌日の午前中には散ってしまうという、非常に儚い一日花です。

もしご自宅のパキラが実生株で、長年大切に育てているのであれば、いつか花を咲かせてくれるかもしれません。

花が咲いた後には、こぶし大の果実がなり、中にある種から新たなパキラを育てることも可能です。

このサイクルを体験することは、植物を育てる上での大きな喜びの一つと考えられます。

果実は食用として扱われる地域もある

パキラの花の後になる果実の中には、種子が複数入っています。

この種子は「カイエンナッツ」とも呼ばれ、原産地の一部では食用として扱われることがあります。

情報によると、塩煎りなど火を通して食べると、クリやヒシの実に似た味がするとされています。

しかし、ここで注意が必要です。

観賞用として日本で主に流通している「パキラ・グラブラ」という品種の種子には、微量の毒性成分が含まれているという報告があります。

食用とされるのは、別種の「パキラ・アクアティカ」とされており、見分けるのは容易ではありません。

安全性を考慮すると、日本で入手したパキラの実や種子を安易に口にすることは、絶対に避けるべきです。

観賞用として楽しむのが最も賢明な判断と言えます。

まとめ:パキラの野生の姿と育て方

この記事で解説した、野生のパキラの生態と育て方のポイントを以下にまとめます。

- パキラの原産地は中南米の熱帯雨林

- 野生のパキラは高さ20mに達する巨木に成長する

- 現地では日当たりの良い河岸や湿地帯に自生する

- 雨季の水没にも耐える非常に強い生命力を持つ

- 観葉植物として流通する多くは挿し木で増やされたもの

- 種から育てた実生株は成長すると根元が太くなる

- 実生株は5年から10年で花を咲かせる可能性がある

- パキラの花は線香花火のようで、一夜限りで散る

- 観賞用は直射日光を避けた明るい場所を好む

- 水やりは土の表面が乾いてからたっぷりと与える

- 水のやりすぎや受け皿の溜め水は根腐れの原因になる

- 寒さには弱く冬場は5℃以上の室内管理が必須

- 果実の種子はカイエンナッツと呼ばれる

- 観賞用の品種には毒性がある可能性があり食用は避けるべき

- 野生の姿を知ることでパキラの生命力への理解が深まる