観葉植物の栄養剤の刺し方【完全ガイド】減らない原因も解説

観葉植物をより元気に、美しく育てたいと考えたとき、多くの方が栄養剤の使用を思い浮かべるのではないでしょうか。

しかし、いざ観葉植物の栄養剤の刺し方を調べてみると、意外と知らないことや疑問点が多いことに気づかされます。

例えば、植物活力剤のアンプルの正しい使い方や、観葉植物に活力剤を与えるべき適切な時期が分からなかったり、良かれと思ってやったことが植物の活力剤の与えすぎにならないか心配になったりすることもあるでしょう。

また、観葉植物の活力剤がなぜか減らない、あるいは逆に植物活力剤が一気に減ったといったトラブルに遭遇し、戸惑う方も少なくありません。

植物活力剤と水やりの関係性や、そもそも観得葉植物の栄養剤アンプルの使い方はこれで合っているのか、さらには数ある観葉植物の栄養剤の中からどれがおすすめなのか、考え始めると疑問は尽きないものです。

この記事では、そんな観葉植物の栄養剤に関するあらゆる疑問を解決します。

基本的な使い方から、よくあるトラブルの対処法、そして効果を最大限に引き出すためのポイントまで、分かりやすく丁寧に解説していきます。

この記事を通じて、以下の点について理解を深めることができます。

- アンプル型栄養剤の正しい使い方と手順

- 栄養剤を与える最適なタイミングと頻度

- 「減らない」「与えすぎ」などよくある失敗の原因と対策

- 栄養剤と活力剤・肥料の賢い使い分け方

基本的な観葉植物の栄養剤の刺し方

- 観葉植物の栄養剤アンプルの使い方は?

- 植物活力剤アンプルの具体的な使い方

- 観葉植物に活力剤を与える適切な時期

- 植物活力剤と水やりの最適なタイミング

- 目的別・観葉植物の栄養剤のおすすめは?

観葉植物の栄養剤アンプルの使い方は?

観葉植物の栄養剤アンプルは、手軽に植物へ栄養を補給できる便利なアイテムです。

しかし、その手軽さゆえに、自己流で使ってしまい効果を十分に発揮できていないケースも少なくありません。

正しい使い方を理解することが、観葉植物を健やかに育てるための第一歩となります。

まず、アンプル剤は一般的に「活力剤」に分類されるものが多いという点を認識しておくことが大切です。

これらは植物の生育をサポートする補助的な役割を担います。

したがって、ただ土に刺すだけでなく、植物の状態や環境に合わせた適切な使用が求められます。

例えば、差し込む場所やタイミング、水やりとの連携など、いくつかのポイントを押さえるだけで、栄養の吸収効率は大きく変わってきます。

次の項目からは、具体的な手順や注意点を詳しく解説していきますので、ご自身の使い方と照らし合わせながら読み進めてみてください。

これらの基本を押さえることで、アンプル型の栄養剤(活力剤)が持つポテンシャルを最大限に引き出し、観葉植物の生き生きとした成長を力強くサポートできるようになります。

植物活力剤アンプルの具体的な使い方

植物活力剤のアンプルを効果的に使用するためには、正しい手順を踏むことが不可欠です。

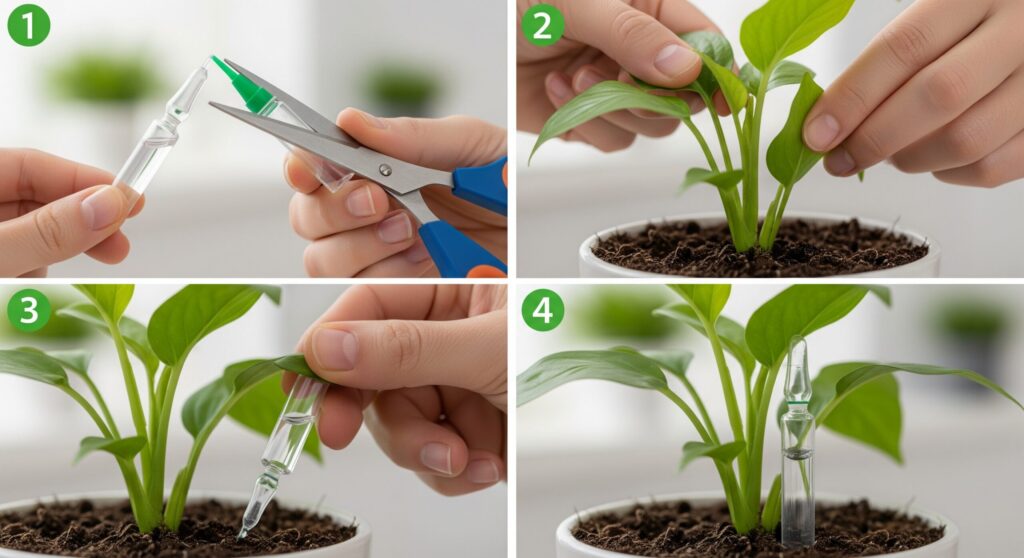

ここでは、具体的な使い方を4つのステップに分けて解説します。

ステップ1:キャップの先端を切り取る

まず、アンプル容器の先端にあるキャップを準備します。

このキャップの先端を、切れ味の良いハサミで切り取るか、製品によっては指でねじ切ることで開封できます。

このとき、切り口が潰れてしまうと中身が出にくくなる原因になるため、きれいにカットすることを心がけましょう。

ステップ2:差し込む場所を選ぶ

次に、アンプルを差し込む場所を選びます。

最も重要なポイントは、植物の根元(株元)に直接刺すのではなく、そこから少し離れた場所に差し込むことです。

根に直接栄養剤が触れると、濃度が高すぎて根を傷めてしまう可能性があります。

また、葉や茎に触れない場所を選ぶことも大切です。

ステップ3:土に優しく差し込む

場所を決めたら、アンプルの先端を土に優しく差し込みます。

ボトルが倒れない程度、かつ土の中にしっかりと固定される深さまで差し込みましょう。

土が硬い場合は、無理に押し込まず、あらかじめ割り箸などで少し穴を開けておくとスムーズに差し込めます。

ステップ4:通常通りの管理を続ける

アンプルを差し込んだ後も、特別な管理は必要ありません。

これまで通り、土の表面が乾いたら水やりをするなど、通常の管理を続けてください。

アンプル内の活力剤は、水やりの水分によって徐々に土の中に溶け出していきます。

以上のステップを守ることで、植物活力剤のアンプルは植物に優しく、かつ効率的に栄養を供給する助けとなります。

観葉植物に活力剤を与える適切な時期

観葉植物に活力剤を与える効果を最大限に引き出すためには、使用する「時期」を見極めることが非常に大切です。

植物には活発に成長する「生育期」と、成長が緩やかになる「休眠期」があり、それぞれに適したケアが異なります。

生育期(春〜秋)

多くの観葉植物にとって、春から秋にかけては生育期にあたります。

この時期は、新しい葉を出したり、茎を伸ばしたりと、植物が最もエネルギーを必要とするタイミングです。

したがって、活力剤を与えるのに最も適した季節と考えられます。

定期的に使用することで、成長を力強くサポートし、葉の色つやを良くしたり、健康な株を維持したりする効果が期待できます。

休眠期(冬)

一方、冬は多くの観葉植物が休眠期に入り、成長がほとんど止まります。

この時期に活発な成長期と同じように活力剤を与えても、植物は栄養を十分に吸収できません。

そのため、冬場の使用は基本的に不要です。もし与える場合でも、頻度を大幅に減らすなどの配慮が必要となります。

その他のタイミング

上記の季節的なタイミング以外にも、以下のような状況で活力剤を使用するのも効果的です。

- 植え替えや株分け後: 植え替えは植物にとって大きなストレスとなり、根がダメージを受けます。

回復を助けるために、植え替えから2週間ほど経過した後に活力剤を与えると、発根が促進されやすくなります。 - 植物の元気がない時: 夏バテや一時的な水切れなどで植物が弱っているように見える時、回復を助けるサポートとして活力剤が役立ちます。

要するに、植物が成長しようとしているタイミングや、少し助けが必要な時に活力剤を与えることが、健やかな生育への鍵となります。

植物活力剤と水やりの最適なタイミング

植物活力剤の効果を効率的に植物へ届けるためには、水やりとの連携が重要な鍵を握ります。

活力剤と水やり、それぞれのタイミングを最適化することで、栄養素の吸収率を高めることが可能です。

基本的な考え方として、活力剤は土が適度に湿っている状態で使用するのが最も効果的です。

土がカラカラに乾ききっている状態で活力剤を差し込んでも、液体がうまく土全体に浸透しにくくなります。

そこでおすすめなのが、通常の水やりをした後に活力剤を差し込む、という手順です。

まず、土の表面が乾いていることを確認したら、鉢底から水が流れ出るまでたっぷりと水やりをします。

これにより、土全体が均一に湿った状態になります。

その状態で活力剤を差し込むと、中の液体が毛細管現象によってスムーズに土中へ広がり、根が効率良く成分を吸収できる環境が整います。

また、活力剤を差し込んでいる期間中の水やりについても、特別なことは必要ありません。

これまで通り、土の表面が乾いたら水やりを行うという基本のサイクルを維持してください。

活力剤の液体は、この定期的な水やりによっても徐々に土に溶け出し、効果を持続させます。

これらのことから、活力剤を与える際は「水やりで土を湿らせてから」という一手間を加えることが、その効果を最大限に引き出すためのシンプルかつ効果的な方法と言えます。

目的別・観葉植物の栄養剤のおすすめは?

観葉植物の栄養剤や活力剤を選ぶ際には、どのような効果を期待するのか、その「目的」を明確にすることが大切です。

製品によって含まれる成分のバランスが異なり、それぞれ得意な分野があるためです。

一般的に、植物の生育には「肥料の三要素」と呼ばれる窒素(N)・リン酸(P)・カリウム(K)が中心的な役割を果たします。

これらのバランスによって、期待できる効果が変わってきます。

| 主要成分 | 主な役割 | こんな時におすすめ |

| 窒素 (N) | 葉や茎の成長を促進する(葉肥) | 葉を青々と元気に茂らせたい時 |

| リン酸 (P) | 花の開花や実付きを助ける(花肥・実肥) | 花が咲く観葉植物や、実をつけさせたい時 |

| カリウム (K) | 根の成長を促し、植物全体を丈夫にする(根肥) | 根をしっかり張らせたい、病害虫への抵抗力を高めたい時 |

例えば、葉の美しさを楽しむ多くの観葉植物には、窒素(N)が多めに配合された製品が適しています。

一方、アンスリウムのように花も楽しむ種類であれば、リン酸(P)を含むものが良い選択肢となります。

また、アンプルタイプの多くは「活力剤」に分類され、肥料三要素の他に、鉄(Fe)やカルシウム(Ca)、各種ミネラル、ビタミンなどが含まれていることがあります。

これらは植物の光合成を助けたり、細胞を強くしたりと、肥料の吸収を助け、全体的な健康状態を向上させる「サプリメント」のような役割を果たします。

市販されている製品を選ぶ際は、パッケージに記載されている成分表記を確認し、「葉を元気にしたい」「弱った株を回復させたい」といったご自身の目的に合ったものを選ぶことが、満足のいく結果に繋がります。

観葉植物の栄養剤の刺し方でよくある疑問

- 植物の活力剤は与えすぎるとどうなる?

- 観葉植物の活力剤が減らない原因と対策

- 植物活力剤が一気に減ったのはなぜ?

- 栄養剤と活力剤・肥料との違いとは

- 元気がない植物への活力剤の使い方

- 総まとめ:観葉植物の栄養剤の刺し方

植物の活力剤は与えすぎるとどうなる?

「植物のためを思って、活力剤を多めに与えてしまった」「使用頻度を守らなかったけれど大丈夫だろうか」といった心配は、多くの方が抱く疑問の一つです。

まず、一般的に「活力剤」として販売されている製品の場合、規定量を超えて与えすぎたとしても、それが直接的な原因で植物が枯れてしまうというケースは稀です。

活力剤は、法律で定められた肥料成分(窒素・リン酸・カリウム)の濃度が低いものが多く、植物にとって比較的マイルドな成分で構成されています。人間で言えば、栄養ドリンクを一度に2本飲んだとしても、すぐに健康を害するわけではないのに似ています。

しかし、これは「いくら与えても良い」という意味ではありません。

植物が必要とする以上の成分は、吸収されずに土の中に留まるか、水やりによって流れ出てしまいます。

つまり、過剰な使用は効果がないばかりか、単に製品を無駄にしてしまうことになります。

コストパフォーマンスの観点からも、製品に記載されている用法・用量を守ることが最も合理的です。

一方で、注意が必要なのは「肥料」の場合です。

特に液体肥料(液肥)を規定よりも濃い濃度で与えたり、頻繁に与えすぎたりすると、「肥料焼け」という現象を引き起こす可能性があります。

これは、土の中の肥料濃度が急激に高まることで、根の水分が逆に土の方へ吸い出されてしまい、根がダメージを受けてしまう状態です。

したがって、使用している製品が「活力剤」なのか「肥料」なのかを正しく認識し、それぞれに適した使い方をすることが大切です。

観葉植物の活力剤が減らない原因と対策

アンプル型の活力剤を土に刺したのに、何日経っても中身がほとんど減らない、という経験をした方もいるかもしれません。

この現象には、いくつかの典型的な原因が考えられます。

原因1:アンプルの先端が詰まっている

最も多い原因は、物理的な詰まりです。

- 切り口の潰れ: キャップの先端をハサミで切る際に、切れ味が悪いと切り口が潰れてしまい、液体が出る穴を塞いでしまいます。

- 土の詰まり: アンプルを土に差し込む際に、土の粒子が排出口に入り込んでしまい、蓋の役割を果たしてしまうことがあります。

原因2:土が常に湿っている

観葉植物の土が常にジメジメと湿った状態にあると、アンプル内の液体が土の中に浸透していく余地がなくなります。

これは、水のやりすぎで根が水分をうまく吸収できていないサインかもしれません。

土が常に湿っていると、活力剤が減らないだけでなく、根腐れの原因にもなるため注意が必要です。

対策

活力剤が減らない場合は、以下の対策を試してみてください。

- アンプルを一度抜いて確認する: まずはアンプルを土から抜き、先端の排出口を確認します。

- 詰まりを取り除く: 先端が土で詰まっていたら、ティッシュなどで拭き取るか、アンプルを軽く押して液体で詰まりを押し出します。

切り口が潰れている場合は、切れ味の良いハサミで再度先端をきれいに切り直しましょう。 - 水やりの頻度を見直す: 土の状態を確認し、常に湿っているようであれば、水やりの間隔を空けてみてください。

土の表面がしっかりと乾いてから次の水やりをする「メリハリのある水やり」を心がけることが、根の健康と活力剤の吸収に繋がります。

これらの点をチェックし、原因に応じた対策を講じることで、問題は解決する場合がほとんどです。

植物活力剤が一気に減ったのはなぜ?

「活力剤が減らない」という悩みとは逆に、「刺したばかりの活力剤が一日や二日で一気に減ってしまった」というケースもあります。

これにもいくつかの理由が考えられますが、多くの場合、植物にとって深刻な問題ではありません。

原因1:土が極度に乾燥していた

最も考えられる理由は、土が非常に乾燥していたことです。

カラカラに乾いた土は、スポンジのように水分を勢いよく吸収します。

そのため、差し込まれたアンプル内の液体も急速に土の中へ吸い込まれ、結果として一気に減ったように見えます。

これは、植物が水分を欲しているサインでもあります。

原因2:植物が活発に成長している

特に生育期である春から夏にかけては、植物が活発に水分や養分を吸収します。

気温が高く、日照時間が長い環境では、蒸散も盛んに行われるため、根からの水分吸収量が増加します。

このような状態の時に活力剤を与えると、普段よりも早く液体が消費されることがあります。

対処法

活力剤が一気に減った場合、基本的には心配する必要はありません。

それは土や植物が水分を必要としていた証拠とも言えます。

ただし、土が極端に乾燥していた場合は、普段の水やりが不足している可能性があります。

アンプルに頼るだけでなく、鉢底から水が流れるまでたっぷりと与える基本的な水やりを、適切な頻度で行うことが大切です。

要するに、活力剤の減りが早いことは、植物が活動的である証拠か、あるいは水やりのタイミングを知らせるサインと捉えることができます。

土の状態を観察し、日々の管理を見直す良い機会と考えると良いでしょう。

栄養剤と活力剤・肥料との違いとは

観葉植物のケア用品には、「栄養剤」「活力剤」「肥料」といった様々な名称があり、これらの違いを正確に理解することは、適切な製品選びと使用のために非常に重要です。

これらは役割や成分によって明確に区別されます。

法律上の定義

まず、日本には「肥料取締法」という法律があり、「肥料」と名乗るためには、植物の生育に不可欠な「窒素(N)・リン酸(P)・カリウム(K)」のいずれかの成分を、規定された量以上含んでいる必要があります。

一方、「活力剤」(または活力液、栄養剤の一部)は、この肥料の定義に当てはまらない、よりマイルドな製品を指します。

| 項目 | 肥料(栄養剤) | 活力剤(活力液) |

| 役割 | 植物の体を作る主食(ごはん) | 生育を助ける補助食品(サプリメント・栄養ドリンク) |

| 主成分 | 窒素・リン酸・カリウムが規定量以上 | 規定量未満の肥料成分、各種ミネラル、ビタミン、アミノ酸など |

| 法律上の分類 | 肥料 | 肥料ではない(雑貨、土壌改良材など) |

| 使用目的 | 積極的な成長促進、葉・花・実の充実 | 植え替え後の回復、夏バテ・冬越し対策、日照不足の補助、生育サポート |

役割の例え

この違いを人間で例えるなら、「肥料」が体を作るための基本的な食事(ごはん、パン)であるのに対し、「活力剤」は体調を整えたり、元気を補ったりするためのサプリメントや栄養ドリンクのような存在です。

主食なしにサプリメントだけで健康を維持できないのと同じで、植物も活力剤だけでは健全に大きく育つことはできません。

したがって、観葉植物を健康に育てるためには、生育期に適切な「肥料」を与え、それを補う形で、あるいは植物が弱っている時などに「活力剤」を上手に活用するという、両者の併用が理想的なケアとなります。

元気がない植物への活力剤の使い方

観葉植物の葉が垂れ下がったり、色つやが悪くなったりと、元気がないように見える時、私たちはつい「栄養不足だろう」と考えて肥料を与えたくなります。

しかし、これは多くの場合、逆効果になる可能性があるため注意が必要です。

弱っている植物は、人間で言えば高熱で食欲がない状態に似ています。

そんな時に消化の重いステーキ(濃い肥料)を出されても、かえって胃腸に負担がかかってしまいます。

植物も同様で、弱っている時は根の吸収力が低下しているため、濃い肥料を与えると根が「肥料焼け」を起こし、さらに状態を悪化させてしまう恐れがあるのです。

このような時にこそ、「活力剤」の出番です。

活力剤は、消化の良いおかゆや栄養ドリンクのような役割を果たします。

含まれるミネラルやビタミンなどが、弱った植物の回復を助け、根が再び水分や養分を吸収し始めるためのきっかけを作ってくれます。

具体的な使い方としては、まず植物が元気のない原因を探ります。

水切れ、根腐れ、日照不足、病害虫など、原因は様々です。水切れが原因であれば、まず水を与えてから活力剤を使用します。

ただし、明らかに根腐れ(土から異臭がする、根が黒くドロドロになっているなど)を起こしている場合は、活力剤で回復させるのは困難です。

その場合は、植え替えをして傷んだ根を取り除く作業が最優先となります。

要するに、植物が元気がない時は、まず原因を見極め、濃い肥料は避けること。

そして、回復の第一歩として、負担の少ない活力剤で優しくサポートしてあげることが賢明な判断と言えます。

総まとめ:観葉植物の栄養剤の刺し方

この記事で解説してきた「観葉植物の栄養剤の刺し方」に関する重要なポイントを、以下にまとめます。

日々の植物ケアのチェックリストとしてご活用ください。

- アンプル型栄養剤は株元から少し離して刺す

- 根に直接触れると傷める可能性があるため避ける

- キャップの先端は切れ味の良いハサミで切る

- 差し込む際はボトルが倒れない程度の深さにする

- 土が乾いていたら、まず水やりをしてから使用するのが効果的

- 栄養剤を使用している間も、土が乾いたら通常通り水やりを行う

- 使用の最適な時期は植物の生育期である春から秋

- 成長が止まる冬場の休眠期には基本的に与えない

- 植え替え直後は根の負担を考え2週間ほど空けてから使う

- 活力剤が減らない時は先端の物理的な詰まりを疑う

- 土が常に湿っていると吸収されず減りにくいことがある

- 活力剤の与えすぎは直接の害は少ないが製品の無駄になる

- 元気がない時は濃い肥料ではなく活力剤で回復をサポートする

- 「肥料」は植物の体を作る主食の役割

- 「活力剤」は生育を助けるサプリメントの役割

- 両者は法律上の成分規定によって明確に区別される

- 葉を茂らせたい、花を咲かせたいなど目的に合わせて製品を選ぶことが大切