コーヒーを淹れた後に残る「かす」。

このコーヒーかすの再利用に関心を持ち、観葉植物のケアに活かせないかと考える方は多いのではないでしょうか。

しかし、インターネット上には様々な情報が溢れており、コーヒーかすを肥料として使う際の正しい知識がなければ、かえって植物を傷つけてしまう可能性があります。

たとえば、コーヒーかす肥料の作り方を知らずにそのまま撒いてしまった場合や、そもそもコーヒーかす肥料をそのまま与えても良いのか、という根本的な疑問を持つ方もいるでしょう。

また、植木鉢にコーヒーかすをまくとどうなるのか、液体にして観葉植物にコーヒーをかけるとどうなるのかといった直接的な影響や、コーヒーかすを土にまくとどうなるかという土壌への変化も気になるところです。

特に、観葉植物のコーヒーかすにカビが発生するリスクや、生育を妨げるデメリットについて理解していなければ、良かれと思ってしたことが裏目に出てしまうかもしれません。

この記事では、コーヒーかすを庭にまくケースも含め、コーヒーかすを肥料として使うときの注意点を専門家の知見を交えながら網羅的に解説します。

大切な観葉植物を健やかに育てるため、コーヒーかすとの正しい付き合い方を学びましょう。

- コーヒーかすが観葉植物に与える良い影響と悪い影響

- 発酵を利用した安全なコーヒーかす肥料の作り方

- カビや根腐れを防ぐための具体的な注意点

- 知識不足でそのまま撒いてしまった場合のリスク

観葉植物にコーヒーかすを与える際の影響とは

- コーヒーかすは再利用できる便利な資材

- 窒素が豊富なコーヒーかすは肥料になる

- 液体で観葉植物にコーヒーをかけるとどうなる?

- 植木鉢にコーヒーかすをまくとどうなるのか解説

- コーヒーかすを土にまくとどうなる?土壌への効果

コーヒーかすは再利用できる便利な資材

コーヒーを淹れた後に出るコーヒーかすは、一般的にゴミとして捨てられがちですが、実は私たちの生活やガーデニングにおいて再利用できる、非常に便利な資材です。

SDGs(持続可能な開発目標)が注目される現代において、こうした身近なものを有効活用することは環境負荷を減らす第一歩となります。

コーヒー豆には、焙煎過程で無数の小さな穴ができます。

この「多孔質(たこうしつ)」と呼ばれる構造が、コーヒーかすの優れた特性の源泉です。

この小さな穴が、臭いの元となるアンモニアなどの成分を吸着するため、乾燥させたコーヒーかすは天然の脱臭剤として活用できます。

お茶パックや小瓶に入れて冷蔵庫や靴箱に置くだけで、気になる臭いを和らげてくれるでしょう。

さらに、この香りは一部の虫が嫌うため、乾燥させたかすを庭や玄関先に撒くことで、虫除けや野良猫対策としての効果も期待されています。

このように、コーヒーかすは単なる抽出後の残りものではなく、脱臭や防虫、そして後述する土壌改良や肥料の材料として、多岐にわたる可能性を秘めたサステナブルな資源と考えられるのです。

窒素が豊富なコーヒーかすは肥料になる

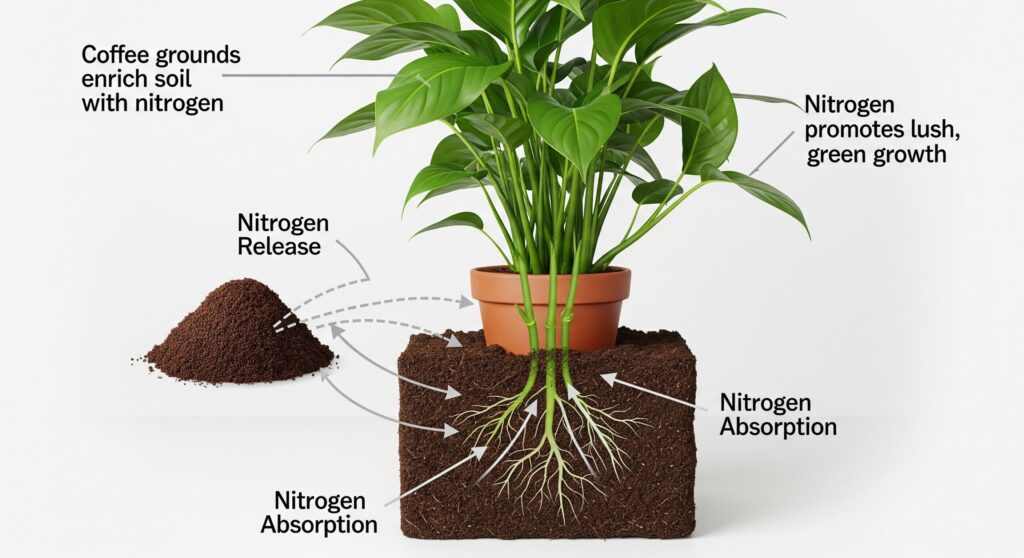

コーヒーかすが観葉植物のケアで注目される最も大きな理由は、植物の生育に不可欠な栄養素を含んでいる点にあります。

特に、植物の葉や茎を大きく成長させ、光合成に重要な役割を果たす葉緑素(クロロフィル)の主成分となる「窒素(N)」が豊富に含まれていることが、専門家の間でも知られています。

観葉植物を健康に育てるためには、窒素・リン酸・カリウムの三大栄養素のバランスが取れた肥料を与えることが基本です。

コーヒーかすには、このうち窒素が多く含まれており、リン酸(P)やカリウム(K)も微量ながら含有されています。

そのため、適切に処理すれば、化学肥料に頼らない自然由来の肥料として役立てることが可能です。

家庭で手軽に手に入る無料の資材でありながら、植物の成長をサポートする栄養価を持つ点は、コーヒーかすの大きな魅力と言えます。

ただし、この栄養素を植物が安全かつ効果的に吸収できるようにするためには、単にそのまま与えるのではなく、後述する「発酵」というプロセスを経ることが極めて大切になります。

栄養が豊富であることと、それがすぐに良い肥料になることは同義ではない点を理解しておく必要があります。

液体で観葉植物にコーヒーをかけるとどうなる?

コーヒーかすを観葉植物に与える方法として、水で薄めて液体肥料(液肥)として使用するテクニックがあります。

これは、固形の肥料よりも即効性が期待でき、手軽に試せる方法の一つです。

専門家が推奨する一般的な作り方としては、約4〜5リットルの水に対して、使用済みのコーヒーかすをティースプーン大さじ1杯程度混ぜ合わせます。

この溶液をすぐ使うのではなく、時々かき混ぜながら2〜3日ほど置いておくことで、コーヒーかすに含まれる水溶性の栄養分が水に溶け出します。

その後、ガーゼや目の細かいこし器を使って液体からかすを取り除き、その液体を水やりの際に与えます。

この方法の利点は、土に直接かすを混ぜ込むよりもカビのリスクを低減でき、栄養を均一に与えやすい点にあります。

しかし、注意点も存在します。

まず、溶液が濃すぎると土壌のpHバランスを急激に酸性に傾けてしまう恐れがあるため、必ず少量から試すことが肝心です。

また、全ての植物がこの液肥を好むわけではありません。

植物の様子をよく観察し、葉の色つやが悪くなるなどの変化が見られた場合は、すぐに使用を中止しましょう。

植木鉢にコーヒーかすをまくとどうなるのか解説

乾燥させたコーヒーかすを、観葉植物の植木鉢の土の表面にパラパラと薄く撒く方法は、手軽さから試したくなる方も多いかもしれません。

この方法には、いくつかの期待される効果と、それ以上に注意すべきリスクが存在します。

期待できる効果としては、まず土の表面を薄く覆うことによる保湿効果が挙げられます。

また、コーヒーの香りを嫌うアリやナメクジ、コバエといった一部の害虫を遠ざける効果も期待できるでしょう。

しかし、デメリットの方が大きい場合が少なくありません。

第一に、コーヒーかすは非常に水を吸いやすく、土の表面で固まってしまうことがあります。

固まった層は、水やりの際に水が土の内部へ浸透するのを妨げ、結果的に根に水が届かない「水切れ」状態を引き起こす可能性があります。

さらに、この層は空気の通りも悪くするため、土壌の通気性を損ない、根が呼吸しにくくなる原因にもなり得ます。

最も警戒すべきは、前述の通りカビの発生です。

たとえ乾燥させてから撒いても、水やりによって湿った状態が続くと、カビの温床となりやすいのです。

これらのリスクを考慮すると、植木鉢の土の表面にコーヒーかすを撒く方法は、積極的には推奨されない使い方と言えます。

コーヒーかすを土にまくとどうなる?土壌への効果

コーヒーかすを土に混ぜ込むことは、その物理的・化学的特性から、土壌改良材としての効果が期待できます。

これは、単に栄養を与えるというよりも、植物が育ちやすい土の環境を整えるという側面が強いです。

土壌の物理性の改善

コーヒーかすの多孔質な構造は、土に混ぜ込むことで土の粒子間に隙間を作り出し、通気性や排水性を向上させる助けとなります。

特に、水はけが悪く固まりやすい粘土質の土壌には有効です。

逆に、水はけが良すぎる砂質の土壌では、かすが水分を保持する役割を果たし、保水性を高める効果も期待できるでしょう。

土壌の化学性の調整

コーヒーかすは一般的に弱酸性(pH5.5〜6.8程度)の性質を持っています。

そのため、酸性の土壌を好む植物にとっては、土壌のpHを適切な範囲に調整する手助けとなります。

ただし、ほとんどの観葉植物は弱酸性〜中性の土壌を好むため、過剰に使用すると土壌が酸性に傾きすぎてしまい、根からの栄養吸収を妨げる原因になるため注意が必要です。

| 酸性の土壌を好む植物の例 |

| アジサイ |

| ブルーベリー |

| ツツジ(アザレア、シャクナゲ) |

| ツバキ、サザンカ |

| シダ類 |

| セントポーリア |

これらの点を踏まえると、コーヒーかすは土壌改良に役立つポテンシャルを持っていますが、その効果は土の種類や植物の性質に大きく左右されます。

そして何より、これらの効果を安全に引き出すためには、未発酵のかすをそのまま大量に混ぜるのではなく、適切に処理したものを少量から使用することが大前提となります。

観葉植物へのコーヒーかすの正しい使い方

- 初心者でも簡単なコーヒーかす肥料の作り方

- コーヒーかすを庭にまく際のポイントと注意点

- 必ず知っておきたいコーヒーかすのデメリット

- 観葉植物のコーヒーかすにカビが生える原因

- コーヒーかす肥料はそのまま撒いてしまったら危険

- コーヒーかすを肥料として使うときの注意点は?

- 総まとめ:観葉植物とコーヒーかすの付き合い方

初心者でも簡単なコーヒーかす肥料の作り方

コーヒーかすを観葉植物にとって最も安全で効果的な肥料にする方法は、微生物の力を借りて「発酵」させ、完熟した堆肥(たいひ)にすることです。

未発酵のまま使うリスクを回避し、栄養素を植物が吸収しやすい形に変えることができます。

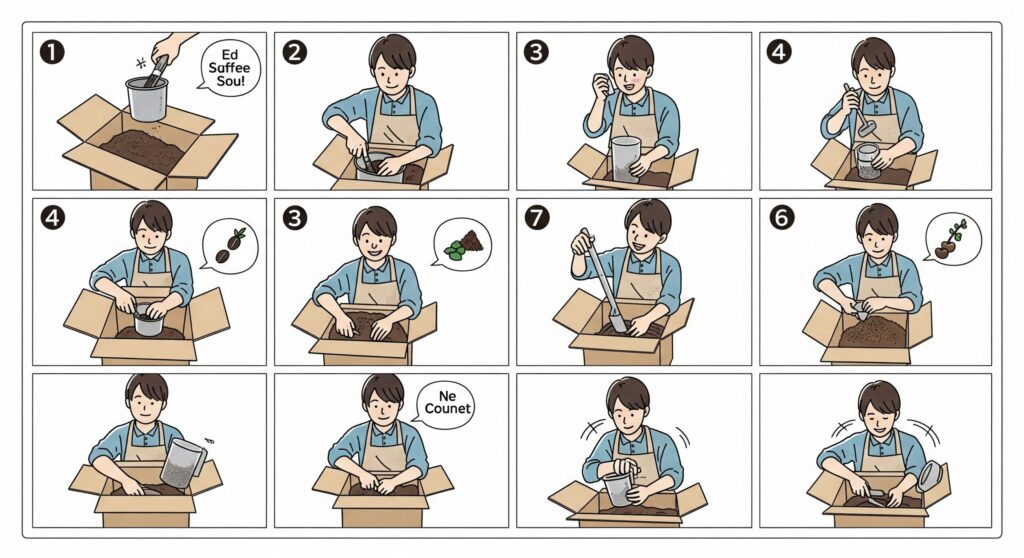

ここでは、家庭で手軽に始められる段ボールを使った作り方を紹介します。

準備するもの

- コーヒーかす: よく乾燥させたもの

- 腐葉土: ホームセンターなどで購入可能。微生物の供給源となる

- 米ぬかや油かす(任意): 発酵を促進させるための微生物のエサ

- 段ボール箱: 厚手のものが望ましい

- 台になるもの: レンガや植木鉢など、段ボールの底を浮かせるもの

- その他: ガムテープ、新聞紙、古いタオル、スコップ

発酵肥料の作成手順

- 容器の準備: 段ボールの底をガムテープでしっかりと補強します。

内側には、水分が漏れないように新聞紙を数枚重ねて敷き詰めます。 - 材料の混合: まず、腐葉土を段ボールの7割程度入れます。

米ぬかを使う場合は、腐葉土5に対して米ぬか3程度の割合で加え、この段階でよく混ぜ合わせておきます。 - コーヒーかすの投入: ②で混ぜた土に、乾燥させたコーヒーかすを投入します。

コーヒーかすの量は、腐葉土の2割程度を目安に始めると良いでしょう。

全体をスコップでよくかき混ぜ、均一な状態にします。 - 管理: 段ボールの上部を古いタオルなどで覆い、雨や虫の侵入を防ぎます。

段ボールの底が地面に直接触れないよう、用意した台の上に置きます。

風通しの良い場所に設置するのが理想です。 - 発酵の促進(切り返し): 発酵を促すためには、空気(酸素)が必要です。

1日に1回、スコップで全体を底からよくかき混ぜ、空気を中に取り込みます。

この作業を「切り返し」と呼び、堆肥作りで最も大切な工程です。 - 完成の目安: 発酵が進むと、堆肥の温度がほんのりと温かくなります(40〜60℃程度)。

発酵期間は季節や環境によりますが、1〜3ヶ月が目安です。

甘酸っぱいような土の良い香りがし、サラサラの状態になれば完成です。

このプロセスを経ることで、コーヒーかすに含まれる植物の生育を阻害する可能性のある物質が分解され、安全で栄養価の高い有機肥料が完成します。

コーヒーかすを庭にまく際のポイントと注意点

観葉植物の鉢植えだけでなく、庭の土壌改良や植物のためにコーヒーかすを活用したいと考える場合もあるでしょう。

庭のように土の量が多い環境では、鉢植えほど急激な影響は出にくいですが、基本的な注意点は共通しています。

最も重要なポイントは、前述の通り、未発酵のコーヒーかすを直接大量に撒かないことです。

庭の植物の周りにそのまま撒くと、土壌の微生物がその分解のために土中の窒素を大量に消費し、結果として植物が利用できる窒素が不足する「窒素飢餓」を引き起こす可能性があります。

これにより、植物の葉が黄色くなるなどの生育不良を招くことがあります。

庭で活用する場合も、理想的なのは腐葉土などと混ぜて堆肥化(発酵)させてから土にすき込む方法です。

もし、猫よけやナメクジ対策として乾燥したかすを撒く場合は、植物の株元に直接触れないよう、根から少し離れた場所に薄く散布するに留めましょう。

また、雨が降るとかすが固まったり、カビが発生したりする原因になるため、天候にも注意が必要です。

広範囲に適用できるからといって安易に大量散布するのではなく、まずは庭の一角で少量試してみて、土や植物の様子を見ながら慎重に進めることが大切です。

必ず知っておきたいコーヒーかすのデメリット

コーヒーかすは有用な資材である一方、使い方を誤ると観葉植物に悪影響を及ぼすデメリットも存在します。

これらのリスクを正しく理解しておくことが、失敗を防ぐための鍵となります。

| デメリット | 具体的な内容と影響 |

| 窒素飢餓の誘発 | 未発酵のかすを土に混ぜると、土壌微生物がそれを分解するために土中の窒素を消費します。結果、植物が吸収すべき窒素がなくなり、葉が黄色くなるなど生育不良を起こします。 |

| 植物の生育阻害 | コーヒーかすに含まれるカフェインやポリフェノール(タンニンなど)には、一部の植物の発芽や根の成長を抑制する作用(アレロパシー効果)があることが知られています。特に種まきや若い苗には使用を避けるべきです。 |

| カビ・キノコの発生 | 栄養分と水分が豊富なコーヒーかすは、カビやキノコの絶好の繁殖場所です。特に湿ったまま土の上に置くと、すぐに白や緑のカビが発生し、見た目が悪いだけでなく、植物の病気の原因にもなり得ます。 |

| 土壌の急激な酸性化 | コーヒーかすは弱酸性ですが、大量に長期間使用し続けると、土壌のpHバランスが崩れ、酸性に傾きすぎる可能性があります。多くの観葉植物にとって、土壌の過度な酸性化は栄養吸収の妨げになります。 |

| 土の物理性の悪化 | 乾燥したかすでも、水やりによって土の表面で固まってしまい、通気性や水はけを悪化させることがあります。これにより根腐れのリスクが高まります。 |

これらのデメリットは、主にコーヒーかすを「未発酵のまま」「大量に」「不適切に」使用した場合に顕著になります。

逆に言えば、しっかりと発酵させて完熟堆肥にすれば、これらのリスクの大部分は回避することが可能です。

観葉植物のコーヒーかすにカビが生える原因

観葉植物にコーヒーかすを使用して、最もよく遭遇するトラブルの一つが「カビの発生」です。

土の表面に白や青緑色のフワフワしたカビが生えてしまうと、見た目が不快なだけでなく、植物の健康にも良くありません。

カビが発生する主な原因は、非常にシンプルで、「水分」と「栄養分」が揃うことにあります。

コーヒーかすは、まさにこの二つの条件を満たしやすい素材なのです。

カビ発生のメカニズム

- 豊富な栄養: コーヒーかすには、カビの栄養源となる有機物が豊富に含まれています。

- 高い保水性: コーヒーかすの多孔質な構造は、水分をよく吸収し、保持します。

- 不適切な使用法: 淹れたてで湿ったままのかすを土の上に置いたり、乾燥が不十分なかすを使用したりすると、常に湿った状態が保たれます。

- 環境: 特に、風通しの悪い室内では、土の表面が乾きにくく、カビの胞子が繁殖するのに最適な環境が生まれます。

カビを防ぐための対策

カビの発生を防ぐためには、これらの原因を取り除くことが不可欠です。

- 完全な乾燥: 使用する前に、コーヒーかすを天日干しやフライパンでの乾煎り、電子レンジでの加熱などによって、サラサラになるまで完全に乾燥させます。

- 使用量を守る: 土の表面に撒く場合でも、ごく薄く、土が見える程度に留めます。

厚く敷き詰めると、内側が乾かずカビの原因となります。 - 風通しの確保: 植物を置く場所の風通しを良くし、土の表面が早く乾くように心がけます。

サーキュレーターなどを活用するのも有効です。 - 土に混ぜ込む: 表面に置くよりも、乾燥させたかすを土とよく混ぜ込む方がカビのリスクは低減しますが、この場合も「発酵」させてから使うのが最も安全です。

もしカビが発生してしまった場合は、カビの生えた部分のかすや土を速やかに取り除き、しばらくは土の表面を乾燥気味に管理しましょう。

コーヒーかす肥料はそのまま撒いてしまったら危険

「コーヒーかすは肥料になる」という情報だけを頼りに、乾燥させたり発酵させたりするプロセスを省略し、淹れたての湿ったコーヒーかすや、乾燥させただけのかすを肥料としてそのまま植物の根元に撒いてしまうのは、非常に危険な行為です。

良かれと思ってしたことが、植物に深刻なダメージを与える可能性があります。

前述の通り、未発酵のコーヒーかすをそのまま土に加えると、「窒素飢餓」という現象を引き起こすリスクが非常に高いです。

これは、土の中にいる微生物が、分解しにくいコーヒーかす(炭素が豊富)を分解しようと活発に活動を始め、そのエネルギー源として土の中にある貴重な窒素を使い果たしてしまう現象です。

植物が成長するために必要な窒素を微生物に横取りされてしまうため、植物は栄養不足に陥り、葉が黄色くなったり、成長が止まったりします。

さらに、コーヒーかすに含まれるカフェインなどの成分は、植物、特にデリケートな苗や発芽したばかりの種子の成長を阻害することがあります。

もし、すでにコーヒーかす肥料をそのまま撒いてしまった場合は、可能な限り速やかに土の表面から取り除くことをお勧めします。

少量で、すでに土と混ざってしまっている場合は、土全体をよく耕して空気を送り込み、かすが一部分に固まらないように分散させましょう。

そして、しばらくは植物の様子を注意深く観察し、異変が見られたら追肥などは控えてください。

コーヒーかすを肥料として使うときの注意点は?

これまで解説してきたように、コーヒーかすは観葉植物にとって有益な資材になり得ますが、それは正しい知識と手順に基づいた場合に限られます。

安全に活用するために、以下の注意点を必ず守るようにしましょう。

1. 必ず「完全乾燥」させる

カビの発生を防ぐため、使用前のコーヒーかすは必ずサラサラになるまで乾燥させることが基本です。

天日干しが最も手軽ですが、天候が悪い場合はフライパンで弱火で乾煎りしたり、電子レンジで数十秒ずつ様子を見ながら加熱したりする方法も有効です。

2. 最も安全なのは「発酵」させること

コーヒーかすのデメリットを解消し、栄養価を最大限に引き出す最も確実な方法は、腐葉土などと混ぜて発酵させ、完熟した堆肥(たいひ)として使用することです。

この一手間が、植物を安全に育てるための最大のポイントとなります。

3. 植物の種類を考慮する

コーヒーかすは土壌を酸性に傾ける性質があるため、アルカリ性の土壌を好む植物には適していません。

一方で、アジサイやブルーベリーのように酸性を好む植物には良い影響を与える場合があります。

ご自身の育てている植物の性質を事前に調べておくことが大切です。

4. 必ず「少量」から試す

どんな植物であっても、初めてコーヒーかすやその堆肥を使用する際は、必ず少量から試しましょう。

植物の様子を数週間観察し、問題がないことを確認してから徐々に使用量を調整するのが賢明なアプローチです。

5. 土の表面を覆い尽くさない

土の表面に撒く使い方は、前述のリスクから基本的には推奨されません。

もし試す場合でも、土が呼吸できなくなるほど厚く敷き詰めるのは絶対に避けてください。

土の表面を固め、通気性や水はけを著しく悪化させる原因となります。

これらの注意点を守ることで、コーヒーかすを単なるゴミから、観葉植物を健やかに育てるための心強い味方に変えることができます。

総まとめ:観葉植物とコーヒーかすの付き合い方

この記事では、観葉植物にコーヒーかすを使用する際の効果、作り方、そして最も重要な注意点について詳しく解説しました。

最後に、コーヒーかすと上手に付き合うためのポイントをまとめます。

- コーヒーかすは窒素を豊富に含む天然の資材

- 脱臭や一部の虫除け効果も期待できる

- 最も安全で効果的な使い方は発酵させて堆肥にすること

- 未発酵のまま使うと窒素飢餓や生育阻害のリスクがある

- 窒素飢餓は土の微生物が窒素を消費して起こる現象

- カフェインは若い苗の成長を妨げることがある

- 使用前には必ずサラサラになるまで完全乾燥させる

- 湿ったままの使用はカビの最大の原因

- 土の表面に厚く撒くと土が固まり水やりを妨げる

- 液体肥料として使う場合はごく薄く希釈する

- 土壌を酸性に傾ける性質があることを理解する

- アジサイなど酸性を好む植物とは相性が良い場合がある

- 必ず少量から試し植物の様子を観察する

- 段ボールを使えば家庭でも簡単に堆肥作りが可能

- 正しい知識を持てばコーヒーかすは心強い味方になる