お気に入りの観葉植物、購入した時よりも幹がひょろひょろと頼りなく育っていませんか。

「観葉植物の幹を太くするにはどうしたらいいですか?」という疑問は、植物を愛する多くの方が一度は抱える悩みです。

そもそも植物の幹が太くなる仕組みを正しく理解し、育て方を見直すことが、力強い株を育てる第一歩となります。

例えば、人気のパキラの幹を太くする剪定の方法や、繊細なエバーフレッシュの幹を太くする管理、そしてユニークな樹形が魅力のフィカスの幹を太くするにはどうしたらいいですか?といった、品種ごとの具体的な悩みもあるでしょう。

また、観葉植物の幹を太くする肥料の選び方や与え方、さらに観葉植物をずっと同じ鉢で育てるとどうなるのかといった基本的な管理方法が、実は成長の鍵を握っています。

これらのポイントを知らないまま育ててしまうと、期待通りに育たず、後悔につながることも少なくありません。

この記事では、あなたの観葉植物を健康的で力強く、見栄えのする太い幹に育てるための具体的な方法を、基本から分かりやすく解説していきます。

この記事を読むことで、以下の点について深く理解できます。

- 幹が太くなる基本的なメカニズム

- 幹を太くするための日当たりや肥料などの管理方法

- パキラやフィカスなど人気品種ごとの育て方のコツ

- 健康な幹に育てるための注意点やNG行動

観葉植物の幹を太くするための基本知識

- 観葉植物の幹を太くするにはどうしたらいいですか?

- そもそも植物の幹が太くなる仕組みは?

- 実生株と挿し木株で太り方は違う?

- 日当たりと風通しで幹を丈夫にする

- 観葉植物の幹を太くする肥料の選び方

- 観葉植物をずっと同じ鉢で育てるとどうなる?

観葉植物の幹を太くするにはどうしたらいいですか?

観葉植物の幹をがっしりと太く育てるには、植物が本来持つ成長メカニズムに沿った「環境づくり」と「適切な管理」を実践することが不可欠です。

漠然と水やりをするだけでは、幹はなかなか太くなりません。

幹を太くするための鍵となる要素は、主に「光」「風」「水」「肥料」「剪定」「植え替え」の6つです。

光は、植物が成長するためのエネルギー(栄養)を作り出す光合成に必須です。

十分な光がなければ、幹を太くするためのエネルギーが不足してしまいます。

また、適度な風は植物に刺激を与え、倒れないように自らを強くしようとする働きを促します。

そして、適切な水やりや施肥は根の健康を保ち、養分の吸収を助けます。

さらに、定期的な剪定や植え替えは、栄養を幹に集中させたり、根が伸びるスペースを確保したりするために大切な作業です。

したがって、これらの要素を一つひとつ丁寧に見直し、植物にとって最適な環境を整えてあげることが、力強い幹を育てるための最も確実な答えとなります。

そもそも植物の幹が太くなる仕組みは?

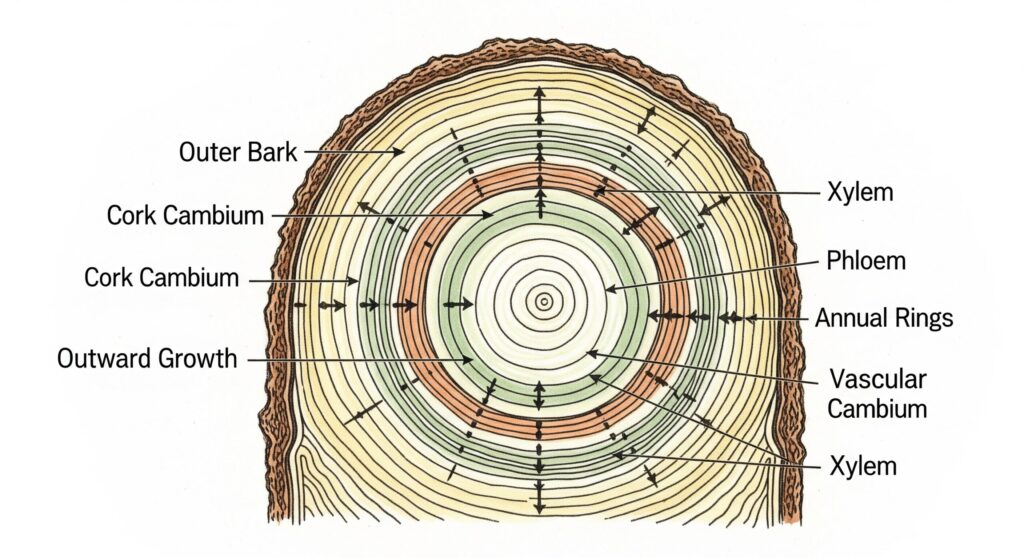

植物の幹が年々太くなるのは、「二次肥大成長」と呼ばれる生命活動によるものです。

これは、植物が自身の体をしっかりと支え、効率よく水分や養分を全身に運ぶために備わっている、非常に重要な仕組みです。

幹の内部には、「形成層」という細胞分裂が活発な組織が存在します。

この形成層が分裂を繰り返すことで、内側には水分を運ぶ「道管(どうかん)」を、外側には光合成で作られた養分を運ぶ「師管(しかん)」を新たに作り出していきます。

この活動が毎年繰り返されることで、まるで木の年輪が重なるように幹の直径が大きくなっていくのです。

この二次肥大成長を活発に行うためには、莫大なエネルギーが必要となります。

そのエネルギー源となるのが、葉で行われる「光合成」です。

十分な日光を浴びて光合成が盛んに行われるほど、多くの養分(エネルギー)が作られ、幹を太くするための活動に回されます。

要するに、植物の幹が太くなるのは、形成層の細胞分裂という活動のおかげであり、その活動を支えるためには光合成が不可欠である、ということです。

この基本的な仕組みを理解することが、幹を太く育てるための第一歩と考えられます。

実生株と挿し木株で太り方は違う?

観葉植物、特にパキラなどを購入する際、その株が「実生(みしょう)株」なのか「挿し木(さしき)株」なのかによって、将来的な幹の太りやすさが大きく異なります。

理想の樹形を目指す上で、この違いを理解しておくことは非常に大切です。

実生株の特徴

実生株とは、種から発芽して育った株のことです。

この育てられ方をした株は、植物本来の成長プロセスをたどるため、根元がぷっくりと球根のように膨らみ、幹全体が力強く太りやすいという最大の特徴を持っています。

発芽直後からその環境に適応して育つため、病気にも強く非常に丈夫です。

ただし、種から大きく育てるには時間がかかるため、市場での流通量は少なく、挿し木株に比べて価格が高くなる傾向があります。

挿し木株の特徴

挿し木株は、親株の枝や茎をカットし、土や水に挿して発根させた株です。

生産が容易で安価に手に入るため、100円ショップなどで見かける小さなパキラの多くはこのタイプです。

幹に見える部分は元々が「枝」であるため、実生株のように根元から劇的に太ることはありません。

時間をかけて丁寧に育てれば少しずつ太くはなりますが、実生株のような力強い株姿にするのは難しいのが実情です。

以上の点を踏まえると、購入時から太い幹を楽しみたい、あるいは将来的にどっしりとした株姿に育て上げたいと考えるのであれば、実生株を選ぶことが最も確実な方法です。

一方で、手軽にグリーンを楽しみたい場合は挿し木株も良い選択肢となります。

目的に応じて株の種類を見極めることが、後悔しない観葉植物選びのポイントです。

日当たりと風通しで幹を丈夫にする

観葉植物の幹を健康的に太く育てる上で、全ての基本となるのが「十分な日光」と「良好な風通し」です。

この2つの環境要因が満たされていなければ、他のどんな手入れをしても効果は半減してしまいます。

まず、日光は植物の命の源です。

葉が光を浴びて「光合成」を行うことで、成長に必要なエネルギー(糖などの栄養分)を作り出します。

このエネルギーが豊富にあって初めて、植物は幹を太くするための活動に力を注ぐことができます。

日当たりが悪い場所に置かれた植物が、光を求めてひょろひょろと間延びしてしまう「徒長(とちょう)」を起こすのは、まさに光合成不足が原因です。

ただし、種類によっては真夏の強すぎる直射日光は葉焼けの原因になるため、レースカーテン越しのような、明るい日陰が最も適しています。

次に、風通しも幹の成長に大きく影響します。

植物は、風に揺られることで物理的な刺激を受けます。

すると、その刺激に耐えて倒れないように、自らの体を支える幹をより強く、太くしようとする性質があります。

これは「チグモモルフォジェネシス(接触形態形成)」と呼ばれる現象です。

また、空気がよどんでいると病気や害虫が発生しやすくなるため、風通しは健康維持の面でも非常に大切です。

室内で管理する場合は、窓を開けて空気を入れ替えたり、サーキュレーターで穏やかな空気の流れを作ってあげたりするのが効果的です。

したがって、観葉植物を置く場所を選ぶ際は、まず第一に「明るく、風通しの良い場所」を確保することが、丈夫で太い幹を育てるための揺るぎない土台作りとなります。

観葉植物の幹を太くする肥料の選び方

適切な肥料は、観葉植物の成長をサポートし、幹を太くするための有効な手段となります。

ただし、やみくもに与えるのは逆効果になるため、種類と与え方を理解することが大切です。

観葉植物の肥料は、主に成長期である春から秋にかけて与えるのが基本です。

肥料には様々な種類がありますが、代表的なのは「緩効性固形肥料」と「速効性液体肥料」の2つです。

緩効性固形肥料

土の上に置くタイプの肥料で、水やりのたびに栄養分がゆっくりと溶け出します。

効果が長期間持続し、一度に多くの成分が溶け出すことがないため、根への負担が少なく、与えすぎによる「肥料焼け」のリスクが低いのが特徴です。

初心者の方でも安心して使いやすく、基本的な肥料としてまずはこちらを選ぶのがおすすめです。

速効性液体肥料

水で規定の倍率に薄めて与えるタイプの肥料です。

効果がすぐに現れるため、植物が弱っている時や、より成長を促したい時に補助的に使用するのに適しています。

ただし、与える頻度や濃度を間違えると根を傷める原因になるため、製品の指示を厳密に守る必要があります。

肥料の三大要素は「窒素(N)」「リン酸(P)」「カリウム(K)」です。

窒素は葉の成長、リン酸は花や実、カリウムは根や茎を丈夫にする働きがあります。

幹を太くしたい場合は、これらのバランスが良いものや、特にカリウムが強化された肥料を選ぶと良いでしょう。

また、光合成を助ける「マグネシウム」が含まれている製品も効果的です。

以上のことから、普段の管理は扱いやすい緩効性固形肥料をメインとし、植物の生育状況に応じて速効性液体肥料を補助的に活用するのが、最も安全で効果的な施肥方法と考えられます。

観葉植物をずっと同じ鉢で育てるとどうなる?

観葉植物を何年も同じ鉢のまま育て続けると、鉢の中では「根詰まり」という深刻な問題が起こります。

これは植物の成長を著しく妨げ、幹が太るのを止めてしまうだけでなく、株全体の健康を損なう大きな原因となります。

植物は成長するにつれて、土の中で根を四方八方に伸ばしていきます。

しかし、鉢という限られたスペースの中では、やがて根が伸びる場所がなくなり、鉢の内側に沿ってぐるぐると回り始め、最終的には根同士が絡み合ってぎゅうぎゅう詰めの状態になってしまいます。

これが根詰まりです。

根詰まりを起こすと、以下のような悪影響が現れます。

- 吸水・吸肥能力の低下: 新しい根が伸びないため、水や養分を効率よく吸収できなくなります。

- 土壌環境の悪化: 土が古く固くなり、水はけや通気性が悪化します。

これにより、根が呼吸できなくなり、根腐れを起こしやすくなります。 - 成長の停滞: 根が成長できないため、地上部である葉や茎、そして幹の成長も止まってしまいます。

鉢の底穴から根がはみ出していたり、水やりをしても水がなかなか土に染み込んでいかなくなったりしたら、それは根詰まりの危険なサインです。

そのため、植物の健康を維持し、幹を順調に太く育てていくためには、1〜2年に1回を目安として、春か秋の気候が良い時期に、一回り大きな鉢へ植え替える作業が不可欠です。

植え替えは、植物に新しい成長スペースと新鮮な土壌環境を提供する、非常に重要なメンテナンスと言えます。

品種別に解説!観葉植物の幹を太くする育て方

- パキラの幹を太くする剪定のコツ

- エバーフレッシュの幹を太くする方法

- フィカスの幹を太くするにはどうしたらいいですか?

- 幹が細い時のNG行動と注意点

- 観葉植物の幹を太くする育て方の総まとめ

パキラの幹を太くする剪定のコツ

パキラの幹を力強く太く育てる上で、最も効果的なテクニックの一つが「剪定」です。

生命力が旺盛なパキラは、剪定をすることで見た目を整えるだけでなく、幹の成長を意図的に促すことができます。

その鍵となるのが、植物が持つ「頂芽優勢(ちょうがゆうせい)」という性質のコントロールです。

頂芽優勢とは、茎や枝の先端にある芽(頂芽)が、他の芽(側芽)よりも優先的に成長する性質のことです。

この性質により、植物は効率よく上へ上へと高さを伸ばすことができます。

しかし、これを放置すると栄養が先端にばかり集中し、幹にまで栄養が回りにくくなってしまい、結果としてひょろ長い株姿になります。

剪定は、この頂芽をカットすることで頂芽優勢を打ち破り、これまで抑制されていた側芽の成長を促したり、栄養の行き場を幹に向けたりする目的で行います。

パキラの剪定方法

- 時期: 成長期にあたる5月~7月頃が最適です。

この時期は回復が早く、剪定後すぐに新しい芽が吹いてきます。 - 方法: まず、理想の高さや樹形をイメージします。

そして、伸びすぎた枝や幹を、節の少し上で思い切って切り戻します。

節には新しい芽を出す成長点があるため、必ず節を残すのがポイントです。

また、内向きに生えている枝や、混み合っている部分の枝も付け根からカットし、風通しを良くします。

この作業を毎年繰り返すことで、パキラの幹は栄養を蓄え、年々太くたくましくなっていきます。

最初は勇気がいるかもしれませんが、パキラの生命力を信じて定期的な剪定を行うことが、理想的な太い幹を育てるための重要なコツとなります。

エバーフレッシュの幹を太くする方法

昼夜で葉を開閉させる姿が愛らしいエバーフレッシュ。

その繊細な見た目とは裏腹に、適切な管理を行えば幹をしっかりと太く育てることが可能です。

主なポイントは「日光の確保」と「定期的な剪定」です。

エバーフレッシュは、観葉植物の中でも特に日光を好む種類です。

日光が不足すると、光を求めて枝葉が間延びする「徒長」を起こしやすく、幹が細く弱々しい印象になってしまいます。

そのため、年間を通してレースカーテン越しのような、明るい日当たりの良い場所で管理することが、幹を太くするための大前提となります。

さらに、パキラと同様に「剪定」も非常に有効な手段です。

エバーフレッシュも成長期には枝がよく伸びますが、これを放置すると樹形が乱れるだけでなく、栄養が分散して幹が太りにくくなります。

成長期である春から初夏にかけて、伸びすぎたと感じる枝や、混み合っている部分の枝を剪定しましょう。

ひょろひょろと徒長してしまった場合でも、諦める必要はありません。

好みの高さで主幹を切り戻すことで、下の節から新しい脇芽が伸びてきて、樹形をコンパクトに仕立て直すことができます。

切り戻しによって植物全体の高さが低くなることで、栄養が幹に行き渡りやすくなり、結果として幹の肥大を促せます。

要するに、エバーフレッシュのしなやかで美しい幹をより太く育てるには、まず十分な光を確保して徒長させないこと、そして定期的な剪定で樹形をコントロールし、幹に栄養が集中するよう促してあげることが効果的です。

フィカスの幹を太くするにはどうしたらいいですか?

フィカス・ウンベラータやフィカス・ベンガレンシス(ゴムの木)といったフィカス属の植物は、その美しい葉だけでなく、個性的な幹のラインも大きな魅力です。

これらの幹をより太く、存在感のあるものに育てるには、「剪定」と「曲げ木」、そして基本となる「育成環境」が鍵となります。

剪定による促進

フィカス属の多くは頂芽優勢の性質が強く、放置すると一本の棒のように上へ伸びがちです。

幹を太くするには、成長期(5月~9月頃)に思い切って剪定を行い、頂芽を取り除くことが効果的です。

理想の高さで主幹をカットすると、頂芽優勢が解除され、カットした部分の下から新しい脇芽が複数出てきます。

これにより、栄養が幹や新たな枝に分散・集中し、幹が太りやすくなります。

剪定の際に切り口から出る白い樹液は、肌が弱いとかぶれることがあるため、手袋をして作業すると安心です。

曲げ木によるテクニック

より積極的に幹を太くしたい場合、「曲げ木」というテクニックも有効です。

これは、まだ若く柔らかい幹や枝にワイヤーや紐をかけ、ゆっくりと理想の形に曲げて固定する方法です。

植物は曲げられたストレスに対抗し、体を支えようとしてその部分の細胞を密にし、結果として幹が太くなります。

これにより、デザイン性の高いユニークな樹形と、力強い幹を同時に手に入れることが可能です。

もちろん、これらのテクニックを成功させるには、十分な日当たりや適切な水やり、定期的な植え替えといった基本の育て方が土台となります。

したがって、フィカス属の幹を太くするには、まず健康に育つ環境を整えた上で、剪定や曲げ木といった積極的なアプローチを試みることが有効な手段と言えるでしょう。

幹が細い時のNG行動と注意点

観葉植物の幹を太くしたいという思いとは裏腹に、知らず知らずのうちに幹が細くなる原因となる「NG行動」をとってしまっているケースは少なくありません。

ここでは、特に注意したいポイントをいくつか紹介します。

光量不足のまま育てる

これは最も多く見られる失敗例です。

暗い場所に置かれた植物は、光を求めて必死に茎を伸ばす「徒長」を起こします。

節と節の間が間延びし、葉の色も薄く、幹は細く弱々しくなってしまいます。

幹を太くするには光合成が不可欠であり、光量不足の環境を改善しない限り、状況は好転しません。

水のやりすぎ・肥料の与えすぎ

植物を元気にしたいという気持ちから、水や肥料を過剰に与えてしまうのもNGです。

常に土が湿っている状態は、根が呼吸できなくなる「根腐れ」の最大の原因です。

根が傷んでしまえば、水分や養分を吸収できなくなり、幹を太くするどころか株全体が枯れてしまいます。

肥料も同様で、規定量を超えた施肥は「肥料焼け」を起こし、根に深刻なダメージを与えます。

剪定を全くしない

剪定を「かわいそう」と感じてしまい、伸び放題にしていると、前述の通り「頂芽優勢」によって栄養が枝の先端にばかり使われてしまいます。

その結果、幹はいつまで経っても太らず、見た目のバランスも悪くなりがちです。

これらのNG行動を避け、植物が発するサイン(葉の色が薄い、土がずっと湿っているなど)を見逃さないことが、健康で力強い幹を育てる上で非常に大切になります。

観葉植物の幹を太くする育て方の総まとめ

この記事で解説してきた、観葉植物の幹を太くするための重要なポイントを以下にまとめます。

日々の管理の参考にしてください。

- 幹を太くするには光・風・水・肥料・剪定・植え替えが基本

- 植物の幹は光合成のエネルギーで太くなる

- 太くしたいなら挿し木株より実生株を選ぶのが確実

- 日当たり不足は幹が細くなる最大の原因

- レースカーテン越しの明るい場所が多くの植物にとって理想

- サーキュレーターなどで風通しを良くすると幹が強くなる

- 成長期に適切な肥料を与えると成長が促される

- 水のやりすぎは根腐れを招き逆効果になる

- 土の表面が乾いたら鉢底から流れるまでたっぷり水を与えるのがコツ

- 1~2年に一度は植え替えで根詰まりを防ぐ

- 剪定は頂芽優勢を抑え幹に栄養を送るために行う

- パキラなど生命力の強い植物は思い切って切り戻す

- フィカス属は曲げ木で幹に負荷をかけ太くする方法もある

- 暗い場所での過剰な水やりは最も避けるべきNG行動

- 植物の状態をよく観察し適切な管理を心がけることが最も大切